02/24/2026 সময় গেলে সাধন হবে না: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশ হারাবে বৈশ্বিক শ্রমবাজার

.jpeg)

সময় গেলে সাধন হবে না: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশ হারাবে বৈশ্বিক শ্রমবাজার

odhikarpatra

১৫ August ২০২৫ ০১:১০

- কাবৃশিপ্র বিষয়ক একটি উন্নয়ন সম্পাদকীয়

লালন ফকির শত বছর আগে সতর্ক করেছিলেন—“সময় গেলে সাধন হবে না”। আজকের বাংলাদেশে এই সতর্কবাণী নতুন প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে, বিশেষ করে দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা খাতে। বিশ্ব এখন এক অভূতপূর্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতার ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে শ্রমবাজার কেবল স্থানীয় চাহিদা নয়, বরং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা, প্রযুক্তি-নির্ভরতা, এবং অভিযোজন ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় একদিকে বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের জনশক্তির যে সম্ভাবনা আলোচিত হচ্ছে, তার সাথে সাথেই প্রকট হচ্ছে নানবিধ বহুমুথি সংকট ও বাস্তবতা। প্রতি বছর প্রায় ২০ থেকে ২২ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ক্রমেই মধ্য থেকে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর দিকে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি এতটাই প্রবল যে, অনেক ক্ষেত্রে দেশের কর্মীরা নিম্নদক্ষ বা আধা-দক্ষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকছে, ফলে আয় কম, সুযোগ সীমিত, এবং প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর এই অস্থির সময়ে উৎপাদনক্ষম জনশক্তিই বড় সম্পদ হিসেবে একটি দেশের নিরাপ্তা ও স্তিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা এখন এমন এক সময় পার করছি, যখন দেশের ভেতর থেকে বিশ্ববাজার পর্যন্ত—দক্ষতার সেতুবন্ধন গড়ার সূবর্ণ সময় যাচ্ছে। এখন আমাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থতা, নীতিনির্ধারকদের উদাসীনতা ও কম সম্পদ ব্যয় আমাদের ঝুকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে দেশের অর্থনীতি দ্রুত এগোচ্ছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি, অটোমেশন, জনসংখ্যার চাপ ও শ্রমবাজারের পরিবর্তন আমাদের জন্য একসাথে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। স্থানীয় শ্রমবাজার হোক বা বিদেশে কর্মসংস্থানের মঞ্চ—দক্ষতাই হবে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় মুদ্রা। আর এই দক্ষতা গড়ে তুলতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ(টিভিইটি) খাতের বিকল্প নেই। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো—টিভিইটি কেবল নীতিপত্রের আলোচনায় উজ্জ্বল, বাস্তবায়নের পথে রয়ে গেছে খণ্ডিত, অসংলগ্ন এবং বাজারের সাথে তালহীন।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগারি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং ব্যানবেইজের অনুদানে এবং অধ্যাপক ড. মাহবুব লিটুর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। “বাংলাদেশে টিভিইটি প্রোগ্রাম: স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপটে এক সমালোচনামূলক মূল্যায়ন” শীর্ষক গবেষণা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতের (TVET) বাস্তবচিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুধাবনে এক ঐতিহাসিক সংযোজন। যদিও এই কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করা অনেক দুরহ। আর এই দুরহ কাজটি থেকে সর্বোচ্চ ফসল তুলে আনার জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা করেছেন ইএডিএসের পক্ষে ড. মমতাজউদ্দিন। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এই গবেষণা দলের সদস্য ড. অসীম দাসের অনুপ্রেরণা এবং সবচেয়ে সিনিয়র গবেষণাদল সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন শেখ-এর সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ গবেষণাটিকে গুণগত মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছে।

১৬টি উপজেলায় ১৬ জন তথ্য সংগ্রাহকের অক্লান্ত পরিশ্রম নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর পরামর্শ ও ব্যানবেইজের কারিগরী নির্দেশনা গবেষণাটিকে করেছে অনন্য। তাৎপর্যপূর্ণ এই গবেষণায় দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের ১৬টি উপজেলা হতে ৪৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্য, শত শত স্নাতকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, নীতিনির্ধারক ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের মতামত—সব মিলিয়ে এই গবেষণা এমন এক পূর্ণাঙ্গ প্রমাণভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করেছে, যা কেবল সমস্যার নির্ণয় নয়, বরং সমাধানের পথও নির্দেশ করছে।

এ গবেষণার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এটি মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা, নীতি–স্তরের কাঠামো এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট—এই তিনটিকে একত্রে বিশ্লেষণ করেছে। এর ফলাফল শুধু সম্ভাবনার খসড়া নয়; বরং সঠিক প্রয়োগ হলে এটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এক শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপ নিতে পারে। প্রাপ্ত ফলাফল বলছে—বাংলাদেশের হাতে এখনও সময় আছে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারে নিজের অবস্থান মজবুত করার; কিন্তু দেরি করলে সেই সময় আর ফিরে আসবে না। লালন ফকিরের সেই অমোঘ সতর্কতা—“সময় গেলে সাধন হবে না”—এক্ষেত্রেও ভয়ংকরভাবে প্রযোজ্য। গবেষণা ফলাফল একইসাথে সতর্কও করেছে, আমরা যদি এখনই প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করতে না পরি তাহলে কঠিন প্রতিযোগিতার সংকটে পরতে হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, ডিজিটাল রূপান্তর, সবুজ অর্থনীতি ও দ্রুত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বিশ্ব শ্রমবাজারকে পুনর্গঠন করছে। শ্রমচাহিদা দ্রুত সরে যাচ্ছে নিম্নদক্ষতা থেকে মধ্য ও উচ্চ দক্ষতার দিকে। প্রতি বছর প্রায় ২০–২২ লাখ তরুণ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে; এর বড় অংশ বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রত্যাশী। কিন্তু বাস্তবতা হলো—আমাদের অধিকাংশ কর্মী এখনও নিম্নদক্ষ বা আধা–দক্ষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, ফলে তারা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে, আয় সীমিত হচ্ছে, এবং উন্নয়নের সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারছে না।

কাবৃশিপ্র খাত এই সমস্যার সমাধানে মূল সেতুবন্ধন হতে পারে—যা স্থানীয় চাহিদা ও বৈশ্বিক মানদণ্ডের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় টিভিইটি বা কাবৃশিপ্র খাত নীতিপত্রে আলোচিত হলেও বাস্তবায়নে রয়ে গেছে খণ্ডিত, অসংলগ্ন এবং বাজারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

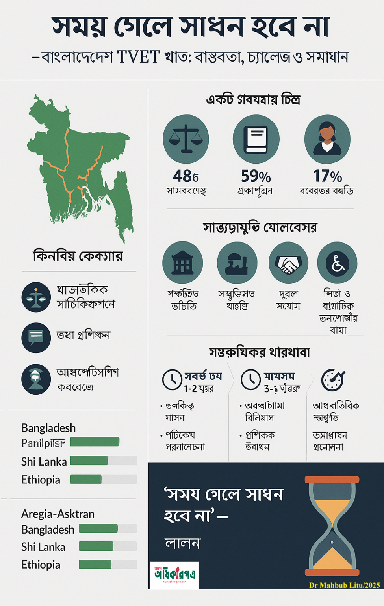

আলোচ্য গবেষণার ফলাফলে কারিগরি ও বৃত্তমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (কাবৃশিপ্র) এর মাধ্যমে দেশের উন্নযনে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে নতুন দিগন্ত- এর আভাষ দিয়েছে। গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে—টিভিইটি গ্র্যাজুয়েটদের ৫৯ শতাংশ ছয় মাসের মধ্যে কর্মসংস্থান পেয়েছেন। তবে এর মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন বেতন, অস্থায়ী বা দক্ষতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে যুক্ত। বিদেশগামীদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ টিভিইটি গ্র্যাজুয়েট কর্মসংস্থান পেয়েছেন; তাও অনেকেই সার্টিফিকেটের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না থাকা বা ভাষাগত দুর্বলতার কারণে সমস্যায় পড়েছেন।

স্থানীয় শিল্পক্ষেত্রের সাথে সংযোগ দুর্বল; আধুনিক প্রযুক্তি–সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ সীমিত; আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন ও ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। ফলে বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বাংলাদেশের কর্মীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ এখানে শিক্ষণীয়। তারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ভাষা মডিউল এবং দ্বৈত সার্টিফিকেশন চালু করে বৈশ্বিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশে এধরনের সংস্কার এখনো সীমিত পর্যায়ে।

কিন্তু সবই যেন স্তবির হয়ে পড়ছে, যুগ যুগ দরে চলে আসা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার শেকড়ের কারণ্ গবেষণায় টিভিইটি খাতের যে কাঠামোগত সমস্যাগুলো স্পষ্ট হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো—

বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় একাধিক কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, যা দক্ষ জনশক্তি গঠনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, খণ্ডিত শাসনব্যবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ; বর্তমানে ২৪টিরও বেশি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সমন্বয়হীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, ফলে নীতিনির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের মাঝে একটি বিপজ্জনক ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। এই ফাঁকের কারণে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না। পাশাপাশি, পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী নয়—বিশ্ববাজারের পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতিফলন পাঠ্যক্রমে অনুপস্থিত। ডিজিটাল স্কিল, সবুজ প্রযুক্তি বা শিল্প ৪.০–সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি সীমিত থাকায় শিক্ষার্থীরা বাজারচাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত হতে পারছে না। একইসাথে শিক্ষক সংকট ও দক্ষতার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলোর ইনস্টিটিউটে বহু শূন্যপদ রয়েছে, আর যারা আছেন তাদের অনেকেই শিল্প–অভিজ্ঞতা বা আধুনিক শিক্ষণ–পদ্ধতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত ঘাটতির অবস্থাও ভয়াবহ; অনেক ল্যাব একেবারে অকেজো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সুযোগ সীমিত, এবং নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত। তদুপরি, শিল্পখাতের সাথে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংযোগ দুর্বল—নিয়োগদাতাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে, এবং হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সুযোগও সীমিত। তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে—প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের অগ্রগতি ট্র্যাক করার কোনো জাতীয় কাঠামো নেই, এবং শ্রমবাজার সংক্রান্ত তথ্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয় না। সব মিলিয়ে, নারীদের, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে যে সামাজিক ও অবকাঠামোগত বাধা রয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। উপরন্তু, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, যার ফলে উদ্ভাবন ও স্থানভিত্তিক সমস্যার সমাধানও থমকে থাকে।

বৈশ্বিক শ্রমবাজারের দ্রুত পরিবর্তন

আজকের বৈশ্বিক শ্রমবাজার “চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, সবুজ অর্থনীতি, এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন”–এর দ্বারা পুনর্গঠিত হচ্ছে। যে দেশগুলো দ্রুত কারিকুলাম আধুনিকায়ন, ডিজিটাল দক্ষতা সংযোজন, এবং শিল্প-একাডেমিয়া অংশীদারিত্ব জোরদার করতে পেরেছে, তারা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, এমনকি আফ্রিকার কিছু দেশও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক দ্রুত এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশ যদি এই দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে, তবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাবে, এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে পড়বে।

গবেষণালব্দ প্রতিটি জ্ঞানই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টির সাথে সাথে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো শক্তিশালী করছে। আর বাস্তবের চর্চাকে কার্যকর ভিত্তি দিচ্ছে। রিচার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট তাই উন্নত দেশে এতো জনপ্রিয়। দু:ভাগ্যজনক হলেও সত্যি স্বাধীনতার এতা বছর পরেও এই দেশে সিদ্ধান্তগ্রহণে গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। উন্নত বিশ্বে যেখানে গবেষণায় অর্থায়নকে উত্তম বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে, আর আমাদের দেশে তা অনেকের কাছেই অযাচিত ব্যয় মনে হচ্ছে। এর বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে স্বল্প বাজেটের কারণে মেধাবীদের গবেষণায় আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং গবেষণায় গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, আবার গুণগত মানসম্পন্ন গবেষণার ফলাফলকে সম্মান জানানোর চর্চাও হচ্ছে না। তাই নিজেদের উন্নয়নে আমাদেরকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে আন আমরা যেন আলাউদ্দিনের সেই দৈত্যের মতো এক পা এগুলে তিন পা পিছাচ্ছি।

গবেষণালব্দ ফলাফল থেকে শিখতে হবে

নিজেদের স্কবকীয়তা বজায় রেখে গৃহযুদ্ধ-এ পর্যদুস্থ ইথিওপিয়াও এখন ঘুরে দাড়াতে চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে ইথিওপিয়ার ক্যালেন্ডারই হচ্ছে একমাত্র ক্যালেন্ডার যেখানে বছর হয় ১৩ মাসে। এই দেশটিও এখন নিজেদের উন্নয়নে গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়াস চালাচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে (কাবৃশিপ্র) দেশের দরিদ্র বেকার তরুনদের উৎপাদনশীল জনসংখ্যায় রূপান্তরে সাফল্য পাচ্ছে। তবে এই খাতে ইথিওপিয়ার জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে, তার অনেকগুলোইে এখন বাংলাদেশেই দেখা যাচ্ছে। যেমন: দুই দেশেই প্রশাসনিক খণ্ডীকরণ বড় একটি সমস্যা—বাংলাদেশে ২৪টিরও বেশি মন্ত্রণালয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু সমন্বিত নীতি ও কার্যক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। পাঠ্যক্রম উভয় দেশেই যুগোপযোগী হারে হালনাগাদ হয় না, ফলে বাজারের নতুন প্রযুক্তি ও চাহিদা চলে আসলেও তাল মেলাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষক সংকটও একটি সাধারণ সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে অনেক শূন্যপদ রয়েছে, আর যারা প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন তাদের অনেকেরই শিল্পখাতের বাস্তব অভিজ্ঞতা সীমিত। অবকাঠামোগত ঘাটতি, আধুনিক ল্যাবের অভাব ও ডিজিটাল সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা দুই দেশেই দৃশ্যমান। শিল্প–খাতের সঙ্গে দুর্বল সংযোগ উভয় দেশেরই দক্ষতা থেকে কর্মসংস্থানে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিচ্ছে।তবে দরিদ্র অর্থনীতির দেশ হয়েও ক্রমবর্ধমান গবেষণায় বিনিয়োগ ইথিওপিয়াকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। এ যেন আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে।

ইথিওপিয়া সাম্প্রতিক সংস্কারে ডুয়াল ট্রেনিং ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মডেল চালুর দিকে জোর দিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে এখনো সীমিত পরিসরে সফল এই উদ্যোগ পরিচালনা করছে। কেননা বাংলাদেশের গবেষণালব্দ কনটেক্সটচুয়াল উপাত্তের সীমাবদ্ধতা অনেক আমাদের অনেক সময় অকার্যকর উদ্যোগেও অর্থ ব্যয়ে ধাবিত করছে।

তারপরেও বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি, যা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বড় সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে না পারলে, আমাদের তরুণরা নিম্নদক্ষ বা আধা–দক্ষ কাজেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজারে অবমূল্যায়িত হতেই থাকবে। তাই আমাদের এখনই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষক উন্নয়ন ও শিল্প–সংযোগে বড় বিনিয়োগ করা দরকার। না হলে ইথিওপিয়ার মতো আমরাও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব, এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

সময়ের দাবি: জরুরি সংস্কার

এই গবেষণা অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর ঘটাতে হলে কিছু জরুরি ও কার্যকর সংস্কার অবলম্বন করা অপরিহার্য।

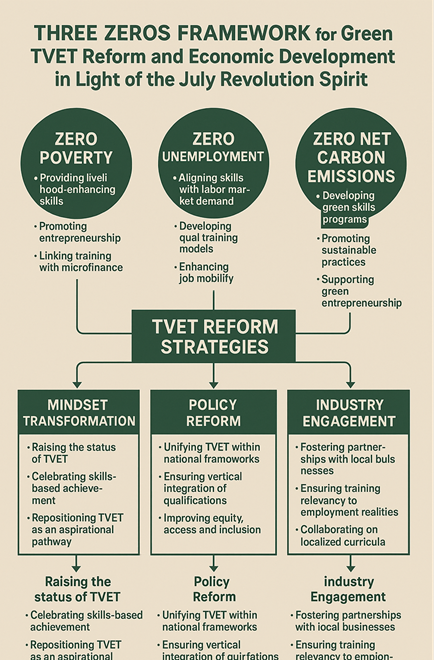

- প্রথমত, দক্ষতা উন্নয়ন খাতে বিদ্যমান জটিল ও খণ্ডিত শাসন কাঠামোকে একীভূত করে একটি সমন্বিত কাঠামো গঠন করতে হবে। বিটিইবি, এনএসডিএ, টিএমইডি, বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করাই এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি হতে পারে। পাশাপাশি, পাঠ্যক্রমকে আধুনিক বিশ্ব এবং প্রযুক্তিগত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে—ডিজিটাল স্কিল, সবুজ প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক মানসম্পন্ন দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি, নমনীয় ও মডুলার পাঠদানের পদ্ধতি চালু করা জরুরি।

- দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষক উন্নয়নের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী করতে হবে এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (CPD) বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিল্প-অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের যুক্ত করা শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে।

- তৃতীয়ত, অবকাঠামো খাতেও নজর দেওয়া দরকার—গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় আধুনিক ল্যাব, ইন্টারনেট সুবিধা, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ হোস্টেল এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশযোগ্য পরিবেশ তৈরি অপরিহার্য।

- চতুর্থত, শিল্পখাতের সঙ্গে সংযোগ জোরদার করতে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট এবং চাকরি সহায়তা সেল চালু করা বাধ্যতামূলক করা উচিত। একইসঙ্গে, নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নীতি ও অবকাঠামোর দিক থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

- প্রশিক্ষণ-পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও শ্রমবাজার বিশ্লেষণকে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় সংযুক্ত করে একটি শক্তিশালী তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া চালু করা দরকার।

- সর্বোপরি, স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক স্বায়ত্তশাসন ও উদ্ভাবনের জন্য প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে বাস্তবচিত্রের আলোকে কার্যকর সমাধান উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

সমাজ রূপান্তরের জন্য দক্ষতার বিপ্লব

দক্ষতা উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হাতিয়ার নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রজন্মান্তর দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম চাবিকাঠি। সঠিক সময়ে সঠিক সংস্কার করলে টিভিইটি খাত বাংলাদেশের উন্নয়নের ইঞ্জিনে রূপ নিতে পারে—যেখানে প্রতিটি যুবক–যুবতী কেবল চাকরি নয়, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই কর্মজীবনের স্বপ্ন দেখতে পারবে।

তাই লালনের সতর্কবাণী আজও প্রাসঙ্গিক—“সময় গেলে সাধন হবে না”। এখনই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সমন্বিত বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে টিভিইটি খাতকে রূপান্তর করতে হবে। নইলে আমরা কেবল সম্ভাবনা হারাব না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়ী থেকেও যাব।

নীতিগত পরিবর্তনের পথই হচ্ছে সমাধানের পথ:

- একীভূত দক্ষতা শাসন কাঠামো তৈরি করে সব সংস্থার ভূমিকা স্পষ্ট করা, কেন্দ্রীয় টিভিইটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।

- পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন ও মডুলার ডেলিভারি নিশ্চিত করে ডিজিটাল, সফট স্কিল ও বৈশ্বিক মান সংযোজন।

- প্রশিক্ষক নিয়োগ ও CPD–তে বিনিয়োগ; শিল্প-সংযুক্তি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার চালু।

- অবকাঠামো ও ডিজিটাল প্রস্তুতি উন্নত করা; ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিত।

- শিল্প সংযোগ ও প্লেসমেন্ট সেল বাধ্যতামূলক; অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, জব ফেয়ার আয়োজন।

- লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি মূলধারায় আনা; নিরাপদ, প্রবেশযোগ্য শিক্ষাপ্রাঙ্গণ।

- প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক বাজেট চালু; উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।

লেখক: অধ্যাপক ড. মাহবুব লিটু (উপদেষ্টা সম্পাদক), odhikarpatranews@gmail.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

যোগাযোগ: ২ বিবি এভিনিউ, গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, ৬ষ্ঠ তলা (রুম নং ১০৯), পল্টন, ঢাকা ১০০০।১৫

মোবাইল: ০১৭১৫-৬০৭৫৫৫, ০১৭৪০-৫৯৯৯৮৮ ইমেইল: odhikarpatra@gmail.com, mmrpolash@gmail.com