চীনের অর্থনীতির অসুবিধা বাংলাদেশের চাহিদার পরিপূরক বা সুবিধা হয়ে দেখা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক নীতিগবেষণা প্রতিষ্ঠান লোয়ি ইনস্টিটিউটের গবেষক পিটার কাই (Peter Cai) বলছেন, ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড বা ‘এক অঞ্চল এক পথ’ প্রকল্প আসলে চীনের অর্থনীতির জট কাটানোর মহাউদ্যোগ। এই জট তিনটি জায়গায়: প্রথমত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জিংজিয়াং প্রদেশকে এগিয়ে নেওয়া, দ্বিতীয়ত চীনের অলস পুঁজিকে বিশ্বব্যাপী লাভজনক বিনিয়োগে খাটানো এবং তৃতীয়ত, চীনের অতিরিক্ত শ্রম, কারখানা ও উৎপাদিত পণ্যকে বিদেশে রপ্তানি করা। ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসা চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আগের গতিবেগে রাখতে চাইলে এই তিন জায়গায় তাদের সফল হতে হবে।

এর জন্য দরকার চীনের অর্থনীতির উন্নততর স্তরে আধুনিকায়ন। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে কারখানাগুলোকে আরও গতিশীল করে আরও উচ্চতর পণ্য তৈরি করা ছাড়া চীনের পক্ষে পৃথিবীর ১ নম্বর অর্থনীতির দেশ হওয়া তথা আমেরিকার সমকক্ষ হওয়া কঠিন। তা ছাড়া চীনের কর্মক্ষম ও শ্রমিক জনসংখ্যাও কমতে থাকায় যন্ত্রনির্ভর উন্নত প্রযুক্তিতে তাদের যেতেই হবে। নতুন বাজার এবং কাঁচামালের নতুন উৎস পাওয়াও তাদের নয়া সিল্ক রোড প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কাজে তাদের রয়েছে খুবই উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি, উচ্চগতির ট্রেন ও রেলপথ নির্মাণের দক্ষতা এবং বিপুল পুঁজি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) চেয়ে চীনের উদ্যোগে গঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) তহবিল কয়েক গুণ বেশি-বাংলাদেশ ও ভারতও এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমান পৃথিবীতে সবেচেয়ে বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগের রেকর্ডও চীনেরই দখলে।

সুতরাং চীনের অসুবিধা ও সুবিধা দুটোই বাংলাদেশের মতো নিম্নমধ্য থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষী দেশের জন্য মানানসই হয়ে দেখা দিয়েছে। পোশাকশিল্প ও প্রবাসী শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পায়িত অর্থনীতিতে উত্তরিত হতে হলে বাংলাদেশের দরকার বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগের উপযুক্ত অবকাঠামো। চীন যেহেতু শিল্পায়নের পরের স্তরে যাত্রা করছে, সেহেতু তার অতিরিক্ত শিল্প ও অদরকারি প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশে পাঠিয়ে দেওয়া তার দরকার। একসময় এভাবেই জাপানের দ্বিতীয় স্তরের প্রযুক্তি ও শিল্প দিয়ে চীন নিজের শিল্পায়ন ঘটিয়েছিল। বাংলাদেশের জন্যও একই মডেল কাজে দিতে পারে। আজকের বাংলাদেশ হতে পারে সে সময়ের চীন। বাংলাদেশ হতে পারে চীনা যন্ত্রপ্রযুক্তি ও চীনের ছেড়ে দেওয়া বাজারের লাভবান গ্রহীতা।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ চীন সাগরে জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে বিরোধ থাকায় চীনের দরকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের নতুন জলপথ। এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর। ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরের কাছে শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা ও জিবুতি এবং আরব সাগরের তীরে পাকিস্তানের গদর বন্দর নির্মাণের কাজ চীন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত মহাসাগর হলো একবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় মঞ্চ। এর কিনারে রয়েছে সাহারা মরুভূমি থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ; রয়েছে সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইরান ও পাকিস্তান। এ সাগর ঘিরেই চলছে গতিশীল বাণিজ্য, আবার একে ঘিরেই দানা বেঁধেছে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা ও মাদক চোরাচালান। এর পূর্ব প্রান্তে বাস করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শত শত কোটি মুসলমান।

অন্যদিকে এর তীরেই বসবাস করে বিশ্বের বড় জনসংখ্যার কয়েকটি দেশ: ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। এর ভেতর দিয়েই গেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান জলপথ, এর তীরেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলো। এই সমুদ্র প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ। বর্তমানে বছরে এই জলপথে ৯০ হাজার জলযান দিয়ে ৯ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন টন বাণিজ্যিক পণ্য পরিবাহিত হয়। বিশ্বের ৬৪ শতাংশ তেলবাণিজ্য এই জলপথের ওপর নির্ভরশীল।

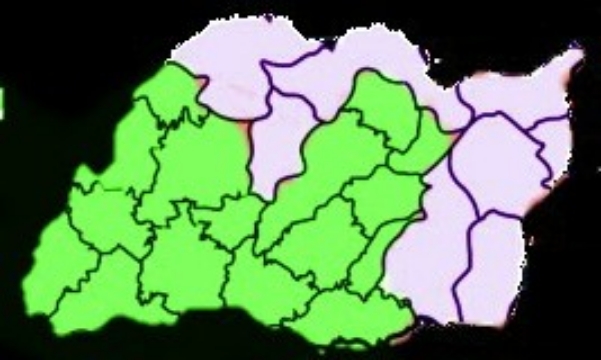

বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এবং চট্টগ্রাম বন্দর হলো এই বিশাল অর্থনৈতিক এলাকার প্রবেশমুখ। এই পথ দিয়ে চীনের ইউনান, জিংজিয়াং, ভারতের নিকটবর্তী প্রদেশগুলোসহ মিয়ানমার, নেপাল, ভুটানের পণ্য বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারবে, তেমনি বাইরের পণ্য এখান দিয়েই ওই সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর (বিসিআইএম) এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক সহযোগিতা প্রক্রিয়া বিমসটেকের মতো কাঠামোর বাস্তবায়ন করা গেলে এর সুবিধা পুরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশই পাবে। চট্টগ্রামে কিংবা মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা গেলে চট্টগ্রাম হতে পারবে এই বিশাল বাণিজ্যপথের প্রবেশমুখ।

ভারত মহাসাগরের এই বিপুল সম্ভাবনাকে বিআরআইয়ে জড়িত করতে হলে ভারতের সহযোগিতা চীনের লাগবেই। ইতিমধ্যে ভারত ও চীন অনেকগুলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের অংশীদার। এআইআইবি ব্যাংকেরও সদস্য এ দুটি দেশ। অন্যদিকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে ভারত-চীনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধনকারী ভূমি হিসেবে। ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ১০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের কাশ্মীর ও ভারতের অরুণাচল নিয়ে ভারত-চীন দ্বন্দ্ব থাকলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দেশ দুটি কেউ কারও প্রতিপক্ষ নয়। একুশ শতকে পৃথিবীর অর্থনীতিকে এশিয়াকেন্দ্রিক করতে হলে ভারত-চীনের উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন হবে।

রাজনৈতিক অলংকারবহুল বক্তৃতার বাইরে দেখলে দেখা যায়, দুই দেশের ব্যবসা ও বাজার ক্রমেই আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলছে। সুতরাং ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের বড় হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই। আর দুই দেশের বিপুল দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের তাগিদ এই সহযোগিতাকে অনিবার্য করে তুলছে। কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান নিজের স্বার্থে চীনের সঙ্গে ভারতের টানাপোড়েন জিইয়ে রাখতে চাইছে।

বাংলাদেশ তাই দুদিক থেকেই লাভবান হতে পারে। চীনের নিম্ন প্রযুক্তির কারখানাগুলোকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা, চীনা বিনিয়োগ শিল্প-জ্বালানি ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো, সমুদ্রমুখী নীল অর্থনীতির সম্পূর্ণ সুবিধা নেওয়ার উপযোগী প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ও কাঠামোগত বিনির্মাণ সম্পন্ন করার মধ্যেই এই সুযোগ নিহিত।

কিন্তু এই সুবিধার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা, তা বাস্তবায়নের কৌশল রপ্ত করা এবং যথাযথ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সেগুলোকে সম্ভব করার প্রস্তুতি নিয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে বাংলাদেশের।

এর জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক দক্ষতা ও জ্ঞানসামর্থ্য বাড়াতে হবে। অথচ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারত বা চীনের জন্য আলাদা কোনো ডেস্ক নেই। গভীর জ্ঞানভান্ডার ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিয়ে ফেলছে।

-2017-03-24-11-44-39.jpg)

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: